学習情報詳細

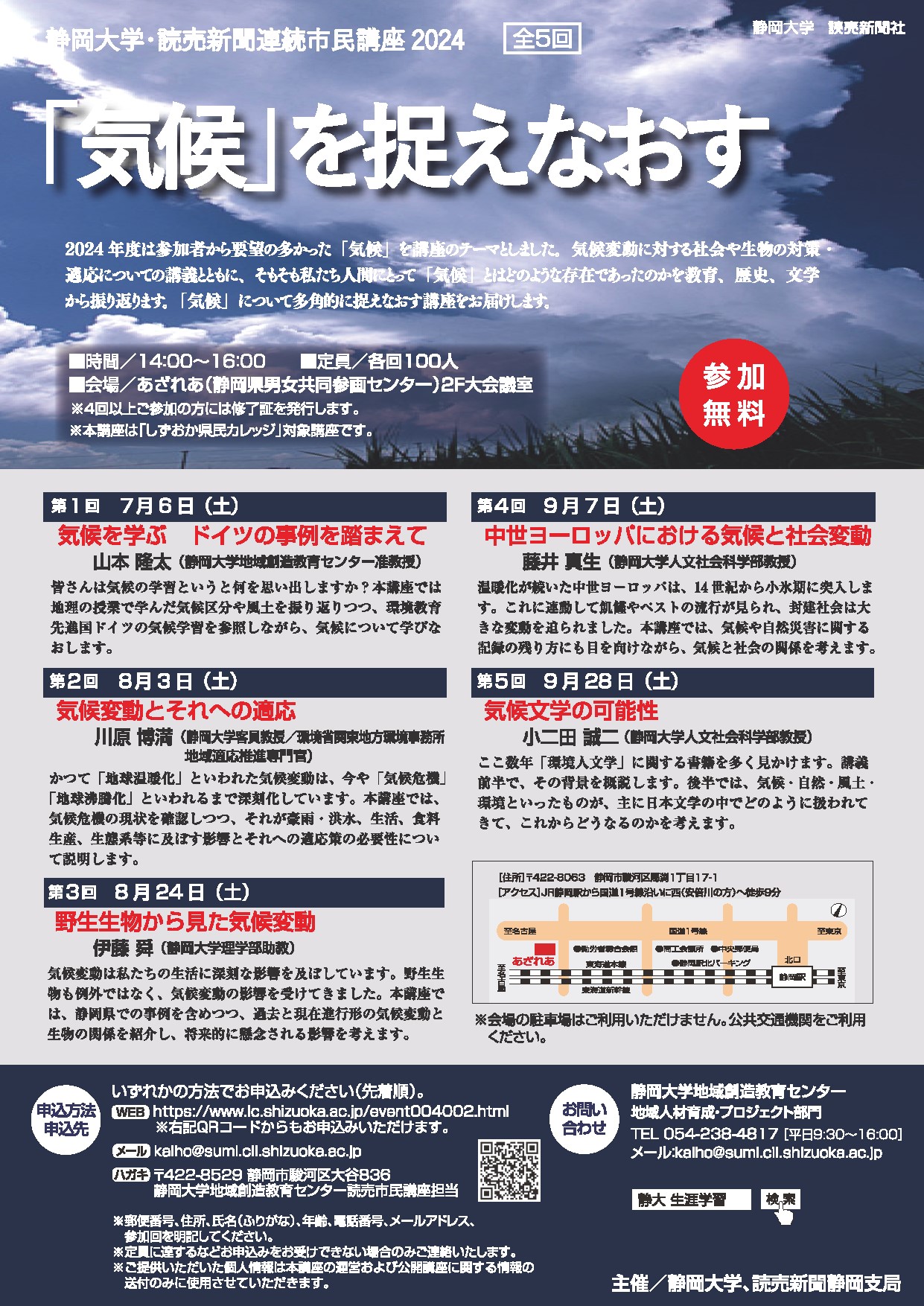

テーマ:「気候」を捉えなおす

2024年度は参加者から要望の多かった「気候」を講座のテーマとしました。気候変動に対する社会や生物の対策・適応についての講義とともに、そもそも私たち人間にとって「気候」とはどのような存在であったのかを教育、歴史、文学から振り返ります。「気候」について多角的に捉え直す講座をお届けします。

第1回(7/6)

演題:「気候を学ぶ ドイツの事例を踏まえて」

講師:山本 隆太(静岡大学地域創造教育センター准教授)

概要: 皆さんは気候の学習というと何を思い出しますか?本講座では地理の授業で学んだ気候区分や風土を振り返りつつ、環境教育先進国ドイツの気候学習を参照しながら、気候について学びなおします。

第2回(8/3)

演題:「気候変動とそれへの適応」

講師:川原 博満(静岡大学客員教授/環境省関東地方環境事務所 地域適応推進専門官)

概要:かつて「地球温暖化」といわれた気候変動は、今や「気候危機」「地球沸騰化」といわれるまで深刻化しています。本講座では、気候危機の現状を確認しつつ、それが豪雨・洪水、生活、食料生産、生態系等に及ぼす影響とそれへの適応策への必要性について説明します。

第3回(8/24)

演題:「野生生物から見た気候変動」

講師:伊藤 舜(静岡大学理学部助教)

概要:気候変動は私たちの生活に深刻な影響を及ぼしています。野生生物も例外ではなく、気候変動の影響を受けてきました。本講座では、静岡県での事例を含めつつ、過去と現在進行形の気候変動と生物の関係を紹介し、将来的に懸念される影響を考えます。

第4回(9/7)

演題:「中世ヨーロッパにおける気候と社会変動」

講師:藤井 真生(静岡大学人文社会科学部教授)

概要:温暖化が続いた中世ヨーロッパは、14世紀から小氷期に突入します。これに連動して飢饉やペストの流行が見られ、封建社会は大きな変動を迫られました。本講座では、気候や自然災害に関する記録の残り方にも目を向けながら、気候と社会の関係を考えます。

第5回(9/28)

演題:「気候文学の可能性」

講師:小二田 誠二(静岡大学人文社会科学部教授)

概要:ここ数年「環境人文学」に関する書籍を多く見かけます。講義前半で、その背景を概説します。後半では、気候・自然・風土・環境といったものが、主に日本文学の中でどのように扱われてきて、これからどうなるのかを考えます。

| 開催日 |

2024年07月06日(土)

2024年08月03日(土)

2024年08月24日(土)

2024年09月07日(土)

2024年09月28日(土)

|

|---|---|

| 開催時間 |

14:00~16:00 |

| 会場 |

あざれあ(静岡県男女共同参画センター)2F大会議室

静岡市駿河区馬渕1丁目17-1 |

| 駐車場 | 無 |

| 講師名 | 山本隆太、川原博満、伊藤 舜、藤井真生、小二田 誠二 |

| 講師紹介 |

静岡大学地域創造教育センター准教授 山本 隆太 静岡大学客員教授/環境省関東地方環境事務所 地域適応推進専門官 川原 博満 静岡大学理学部助教 伊藤 舜 静岡大学人文社会科学部教授 藤井 真生 静岡大学人文社会科学部教授 小二田 誠二 |

| 対象 | その他:一般 |

| 定員 | 100名 |

| 申込受付期間 |

2024年06月01日(土)~2024年09月27日(金)

申込フォーム掲載ページURL http://www.lc.shizuoka.ac.jp/event003792.html |

| 申込方法 | ホームページ上の申込フォームよりお申込みください。メール、ハガキでのお申込みも受け付けております。 |

| 申込メールアドレス | kaiho@suml.cii.shizuoka.ac.jp |

| 講座回数 | 全5回 |

| 講座分類 | いくつかの分野・領域にまたがり学習する講座 |

| 費用 | 無料 |

| 主催 | 静岡大学、読売新聞静岡支局 |

| 備考 |

【WEB】 http://www.lc.shizuoka.ac.jp/event003792.html ※申込には氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス(ある場合)、年齢、参加希望回を明記してください

|